Jüdische Gemeinden in Bayern

München und Oberbayern

Kurz nach der Stadtgründung 1158 siedelten sich auch die ersten Jüdinnen und Juden in München an und haben das Stadtleben über Jahrhunderte lang mitgestaltet und geprägt.

Die jüdische Gemeinde in München

Die jüdische Gemeinde in München heißt Israelitische Kultusgemeinde (IKG).

Sie sorgt dafür, dass jüdische Traditionen erhalten bleiben.

Jüdinnen und Juden können dort ihre Religion ausüben.

Wichtige Einrichtungen

Die Gemeinde hat viele Einrichtungen:

- 4 Synagogen für Gebete und Gottesdienste

- 2 rituelle Bäder (Mikwot) für religiöse Reinigung

- Eine koschere Metzgerei und ein koscheres Restaurant

- Einen Kindergarten und eine Schule

- Ein jüdisches Gymnasium

- Ein Jugend- und Kulturzentrum

- Ein Seniorenheim für ältere Menschen

- Eine Bibliothek mit vielen Büchern

- Eine Abteilung für neue jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion

- Eine Sozialabteilung für Hilfe in schwierigen Situationen

- 2 jüdische Friedhöfe

Eine Gemeinde für alle

Die Gemeinde nimmt alle jüdischen Menschen auf.

Die Gemeinde richtet sich nach den jüdischen Gesetzen (Halacha).

Die Geschichte der jüdischen Gemeinde in München

Die Quellenlage zur ersten jüdischen Präsenz in München ist nicht ganz zweifelsfrei. Unter Historikern unbestritten ist jedoch, dass sich in München bereits kurz nach der Stadtgründung 1158 auch Juden ansiedelten.

Jüdisches Leben ist schon für das Jahr 1210 beurkundet; Herzog Max genehmigte den Bau einer Synagoge im „Judengäßlein“. Die erste namentliche Erwähnung ist „Abraham der Municher“ und datiert auf das Jahr 1229.

Im 14. und 15. Jahrhundert wechselten sich Wachstum der jüdischen Gemeinschaft und Pogrome ab. Ausschreitungen und Vertreibungen sind aus den Jahren 1285, 1345, 1349 und 1413 dokumentiert, ehe 1442 die Juden aus München und Oberbayern dauerhaft vertrieben wurden.

Jüdisches Leben ab dem 18. Jahrhundert

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kamen wieder Juden nach München.

Sie hatten es aber schwer.

Nach der Französischen Revolution sollten Juden mehr Rechte bekommen.

Das dauerte aber lange.

Neue Regeln ab 1806

Im Jahr 1806 war Max I. Joseph König von Bayern.

Er machte neue Regeln für Juden.

Diese Regeln waren streng.

Aber sie brachten Rechtssicherheit.

Das bedeutet: Jüdische Menschen konnten ihr Leben besser planen.

Deshalb wuchs die jüdische Gemeinde in Bayern.

Wichtige Ereignisse

- 1815: Die jüdische Gemeinde in München wurde gegründet.

- 1816: Die Gemeinde bekam einen eigenen Friedhof.

- 1824: Die erste große Synagoge wurde gebaut.

Vorher gab es nur kleine private Gebetsräume.

Diese waren der Regierung nicht geheuer.

Die neue Synagoge sollte Ordnung bringen.

Aber sie wurde außerhalb der Stadt gebaut.

Das war ein Problem, weil Juden dadurch keinen schönen Platz in der Stadtmitte hatten.

Mehr Rechte für Juden ab 1861

Im Jahr 1861 gab es neue Gesetze in Bayern.

Juden durften jetzt überall wohnen.

Aber sie hatten noch nicht die gleichen Rechte wie andere Menschen.

Erst 1871 – mit der Gründung des Deutschen Reiches – wurden Juden rechtlich gleichgestellt.

Das bedeutet: Sie hatten nun die gleichen Rechte wie alle anderen.

Viele jüdische Menschen fühlten sich jetzt als Teil der Gesellschaft.

Sie waren selbstbewusster.

Ein Zeichen dafür war der Bau einer großen neuen Synagoge in München.

Eine neue Hauptsynagoge

Die neue Hauptsynagoge wurde in der Herzog-Max-Straße gebaut.

Das ist der heutige Lenbachplatz.

Die Synagoge war ein großes und schönes Gebäude.

Sie stand direkt in der Nähe des katholischen Doms.

Die Gleichstellung von 1871 sorgte dafür, dass die jüdische Gemeinde in München schnell wuchs.

König Ludwig II. unterstützte den Bau einer neuen Synagoge.

1882 bekam die Gemeinde dafür ein Grundstück in der Stadtmitte – gegenüber der Maxburg.

Die Hauptsynagoge in München

Die neue Hauptsynagoge in München war ein beeindruckendes Gebäude.

Der Architekt Albert Schmidt plante die Synagoge.

Sie wurde im neoromanischen Stil gebaut.

Eröffnung und Bedeutung

- Die Einweihung war am 16. September 1887.

- Viele wichtige Gäste waren dabei.

- Die Synagoge stand im Zentrum von München, nahe der Frauenkirche.

- Sie war eine der schönsten Synagogen Europas.

- Sie war die drittgrößte Synagoge in Deutschland.

Später wurde die Synagoge zerstört.

Neues Selbstbewusstsein

Die Bedeutung der Hauptsynagoge

Die neue Hauptsynagoge war ein sehr schönes Gebäude.

Sie war so beeindruckend wie andere große Kirchen oder Tempel.

Die jüdische Gemeinde fühlte sich dadurch selbstbewusster.

Juden mussten sich nicht mehr verstecken oder nur in der Vorstadt treffen.

Die Synagoge zeigte:

Juden waren ein wichtiger Teil der Gesellschaft in München.

Sie wurden mehr akzeptiert.

Es war die Zeit der Integration.

Mehr jüdische Menschen in München

Zur gleichen Zeit flohen viele Juden aus Osteuropa.

Dort gab es Pogrome – das bedeutet: Gewalt gegen jüdische Menschen.

Viele von ihnen kamen nach München.

Deshalb wuchs die jüdische Gemeinde schnell.

Im Jahr 1910 lebten 11.083 jüdische Menschen in München.

Das waren knapp zwei Prozent der Bevölkerung.

Wichtige jüdische Persönlichkeiten

Viele jüdische Menschen machten München berühmt.

Sie waren Künstler, Schriftsteller, Wissenschaftler, Kaufleute und Politiker.

Einige bekannte Namen sind:

- Otto Bernheimer (Kunsthändler)

- Kurt Eisner (Politiker)

- Lion Feuchtwanger (Schriftsteller)

- Hermann Levi (Komponist)

- Max Reinhardt (Regisseur)

- Julius Spanier (Unternehmer)

- Bruno Walter (Dirigent)

Diese Menschen machten das kulturelle Leben in München reicher und berühmter.

Die Lage der Juden wird schlimmer

In den 1920er Jahren wurde das Leben für Juden schwerer.

Es gab immer mehr Spannungen.

Viele Juden aus Polen wurden rücksichtslos ausgewiesen.

Die SA griff jüdische Menschen und Geschäfte an.

Im Januar 1933 kamen die Nationalsozialisten an die Macht.

Der Staat machte immer mehr Gesetze gegen Juden.

Diese Gesetze nennt man Nürnberger Rassegesetze.

Sie führten später zum Holocaust.

Die Zerstörung der Hauptsynagoge

1936 hatte die jüdische Gemeinde in München noch 9.000 Mitglieder.

Zwei Jahre später waren es nur noch die Hälfte.

Die Menschen flohen oder wurden vertrieben.

Am 5. September 1937 wurde die Hauptsynagoge 50 Jahre alt.

Doch die Gemeinde konnte nicht feiern.

Die Lage war zu schlimm.

Am 7. Juni 1938 gab Adolf Hitler den Befehl:

Die Hauptsynagoge soll abgerissen werden.

Schon zwei Tage später, am 9. Juni 1938, begann der Abriss.

Die Nazis sagten, die Synagoge müsse einem Parkplatz weichen.

Die Zeitung „Der Stürmer" verspottete die Zerstörung.

Andere Gebäude der Synagoge sollten auch abgerissen werden.

Doch die SS übernahm sie und nutzte sie für den Verein Lebensborn e.V.

Ausgrenzung, Vertreibung, Deportation und Vernichtung

Die Reichspogromnacht am 9. November 1938

Am 9. November 1938 gab es überall in Deutschland Angriffe auf jüdische Menschen, Synagogen und Geschäfte.

Diese Nacht nennt man Reichspogromnacht.

In München begann die Gewalt mit einer Hass-Rede von Joseph Goebbels im Alten Rathaus.

- Die Synagoge "Ohel Jakob" in der Herzog-Rudolf-Straße wurde angezündet.

- Die Synagoge in der Reichenbachstraße wurde nicht verbrannt, weil sie in einem eng bebauten Viertel lag.

Aber ihr Innenraum wurde komplett zerstört.

Jahre der Verfolgung

Nach 1938 wurde die Lage für jüdische Menschen immer schlimmer:

- Sie wurden ausgegrenzt und beleidigt.

- Sie wurden vertrieben und deportiert.

- Viele wurden ermordet.

Die jüdische Gemeinde hatte fast keine Mitglieder mehr.

Die Verwaltung zog in ein kleines Hinterhof-Gebäude in der Lindwurmstraße.

Im Jahr 1941 wurde die jüdische Gemeinde zwangsweise aufgelöst.

Bis zum Ende des Krieges gab es sie nicht mehr.

Jüdisches Leben nach dem Krieg

Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten jüdische Menschen nach München zurück.

München war früher die "Hauptstadt der Bewegung" der Nazis.

Jetzt wurde es ein Zentrum für Überlebende.

Viele Displaced Persons (DPs) kamen nach München.

Das waren jüdische Menschen, die aus Konzentrationslagern befreit wurden oder aus Osteuropa flohen.

Die meisten blieben nur kurz.

Sie wollten nach Palästina, die USA, Kanada oder Australien weiterreisen.

Neubeginn der jüdischen Gemeinde

Trotzdem gründeten einige Überlebende am 15. Juli 1945 die jüdische Gemeinde neu.

Schon im März 1946 hatte die Gemeinde wieder 2.800 Mitglieder.

München wurde für viele Juden eine neue Heimat.

Wichtige Entwicklungen

- 20. Mai 1947: Die Synagoge in der Reichenbachstraße 27 wurde wieder eröffnet.

- Sie war lange das Zentrum der jüdischen Gemeinde.

- Später zog die Gemeinde ins Jüdische Zentrum am St.-Jakobs-Platz.

Wachstum der Gemeinde

- Ende der 1980er Jahre: Die Gemeinde hatte 4.000 Mitglieder.

- Um das Jahr 2000: Die Zahl verdoppelte sich auf 8.000 Mitglieder.

- Heute hat die Gemeinde etwa 9.500 Mitglieder.

Neue alte Heimat am St.-Jakobs-Platz

Die neue Hauptsynagoge in München

Am 9. November 2006 wurde die neue Hauptsynagoge Ohel Jakob eröffnet.

Sie steht am St.-Jakobs-Platz.

Ein neues Jüdisches Zentrum

Kurz nach der Synagoge wurde auch das neue Gemeindehaus eröffnet.

Dort ist heute der Sitz der jüdischen Gemeinde.

Das neue Jüdische Zentrum besteht aus:

- Der Hauptsynagoge Ohel Jakob

- Dem Gemeindezentrum

- Dem Jüdischen Museum der Stadt München

Bedeutung für München

Das Jüdische Zentrum ist sehr wichtig.

Für die jüdische Gemeinde und für das Leben in der Stadt.

Es ist ein historischer Meilenstein für München.

Ein Ort des Gedenkens

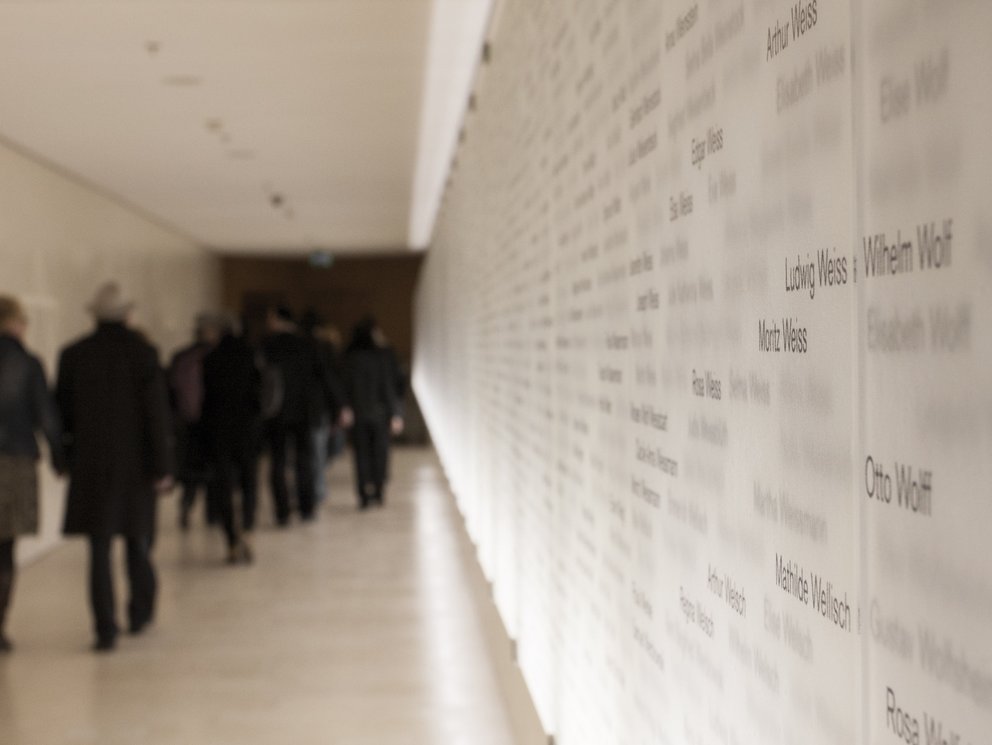

Es gibt einen Gang der Erinnerung unter der Erde.

Er verbindet das Gemeindehaus mit der Hauptsynagoge.

Dort wird an 4.500 jüdische Menschen aus München erinnert.

Sie wurden zwischen 1933 und 1945 von den Nationalsozialisten ermordet.

Jüdisches Leben in München heute

Das Jüdische Zentrum steht mitten in der Stadt.

Es zeigt:

Das jüdische Leben in München ist wieder wichtig – so wie vor der Zeit der Verfolgung.