Jüdische Gemeinden in Bayern

IKG München und Oberbayern

Kurz nach der Stadtgründung 1158 siedelten sich auch die ersten Jüdinnen und Juden in München an und haben das Stadtleben über Jahrhunderte lang mitgestaltet und geprägt.

Die jüdische Gemeinde in München

Die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern K.d.ö.R. (IKG) verfügt über alle Institutionen und die nötige Infrastruktur, um den Erhalt der jüdischen Tradition sowie die Religionsausübung der Münchner Juden zu gewährleisten. Die IKG unterhält dazu in der Stadt vier Synagogen, zwei Mikwot (rituelle Tauchbäder), eine koschere Metzgerei, ein koscheres Restaurant, einen Kindergarten, eine Grundschule mit Hort, ein jüdisches Gymnasium, ein Jugend- und Kulturzentrum, ein Seniorenheim, eine Bibliothek, eine Integrationsabteilung für Neuzuwanderer aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, eine Sozialabteilung und zwei Friedhöfe.

Die Israelitische Kultusgemeinde umfasst als Einheitsgemeinde jüdische Mitglieder jeglicher religiöser Ausrichtung und wird gemäß den Regeln der Halacha, dem jüdischen Religionsgesetz, geführt.

Die Geschichte der jüdischen Gemeinde in München

Die Quellenlage zur ersten jüdischen Präsenz in München ist nicht ganz zweifelsfrei. Unter Historikern unbestritten ist jedoch, dass sich in München bereits kurz nach der Stadtgründung 1158 auch Juden ansiedelten.

Jüdisches Leben ist schon für das Jahr 1210 beurkundet; Herzog Max genehmigte den Bau einer Synagoge im „Judengäßlein“. Die erste namentliche Erwähnung ist „Abraham der Municher“ und datiert auf das Jahr 1229.

Im 14. und 15. Jahrhundert wechselten sich Wachstum der jüdischen Gemeinschaft und Pogrome ab. Ausschreitungen und Vertreibungen sind aus den Jahren 1285, 1345, 1349 und 1413 dokumentiert, ehe 1442 die Juden aus München und Oberbayern dauerhaft vertrieben wurden.

Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts siedelten sich Juden wieder in der Stadt an. Ihre Stellung in der Gesellschaft verbesserte sich unter dem Einfluss der „Judenemanzipation“ nach der Französischen Revolution aber nur sehr langsam. Von 1806 an, unter der Regentschaft des Wittelsbachers Max I. Joseph, änderte sich die Situation für die jüdische Gemeinschaft. Die Vorschriften, unter denen Juden im Königreich Bayern lebten, waren zwar restriktiv und rigide, sie schufen jedoch endlich eine Rechtssicherheit, die ein geregeltes Leben möglich machte. Dementsprechend stark wuchs die jüdische Gemeinschaft in Bayern. Ein Meilenstein im jüdischen Leben war 1815 die Gründung der „Israelitischen Kultusgemeinde München“. Ein Jahr später erhielt die Gemeinde die Erlaubnis zur Anlage eines Friedhofs und 1824 wurde mit dem Bau einer Synagoge an der Westenriederstraße 7 endlich ein lang ersehntes Ziel der Jüdischen Gemeinde erreicht. Die Synagoge sollte die über das Stadtgebiet verstreuten privaten Beträume ablösen, die in den Augen der Behörden unkontrollierbare „Winkelzusammenkünfte“ darstellten. Die Verbannung an den (damaligen) Stadtrand verhinderte jedoch einen repräsentativen Kultbau in der Innenstadt, mit dem die Juden ihre Emanzipation hätten dokumentieren können.

1861 lockerte der bayerische Landtag die verbliebenen Restriktionen gegenüber Juden, insbesondere durften sie sich nun unbeschränkt im Königreich niederlassen. Aber erst 1871 – mit der Gründung des Deutschen Reiches – wurden sie gegenüber der Gesamtgesellschaft rechtlich endgültig gleichgestellt. Inzwischen hatten sich auch viele Juden in der bürgerlichen Gesellschaft etabliert und assimiliert. Das erhöhte das Selbstbewusstsein, dessen sichtbarer Ausdruck in München der Bau der neuen Hauptsynagoge war. Mit dem repräsentativen Prachtbau in der Herzog-Max-Straße am heutigen Lenbachplatz erhielten die Münchner Juden einen zentralen Standort für den Gottesdienst – in unmittelbarer Nähe zum Dom der Katholiken.

Den entscheidenden Impuls für jüdisches Leben in Bayern lieferte nach der Reichsgründung 1871 die rechtliche Gleichstellung aller jüdischen Bürgerinnen und Bürger. Die Jüdische Gemeinde in München entwickelte sich nun mit hoher Geschwindigkeit. Auf Betreiben König Ludwigs II. wurde 1882 ein Grundstück gegenüber der Maxburg für den Neubau einer Hauptsynagoge in der Stadtmitte zur Verfügung gestellt.

Dieser beeindruckende, nach Plänen von Albert Schmidt an der Herzog-Max-Straße im Stil der Neoromanik konzipierte Langbau wurde am 16. September 1887 feierlich mit zahlreichen offiziellen Gästen eingeweiht. In unmittelbarer Nähe zur Frauenkirche im Zentrum Münchens gelegen, galt die neue Hauptsynagoge bis zu ihrer Zerstörung als einer der schönsten Synagogenbauten Europas und war gleichzeitig Deutschlands drittgrößte Synagoge.

Neues Selbstbewusstsein

Der Prachtbau stand anderen Sakralbauten in nichts nach und verlieh der Gemeinde ein neues Selbstbewusstsein: Endlich musste man sich nicht mehr verstecken oder in der Vorstadt versammeln. Dieser zentrale Ort dokumentierte gleichzeitig die Akzeptanz und die Bedeutung der Juden im gesellschaftlichen und politischen Leben Münchens. Die Zeit der Integration schien angebrochen.

Aufgrund zahlreicher Pogrome setzte zeitgleich eine starke Zuwanderungsbewegung aus dem östlichen Europa ein, so dass die Zahl der jüdischen Bevölkerung Münchens nach der Jahrhundertwende rapide anstieg. Im Jahr 1910 gehörten von etwa 590.000 Einwohnern der Stadt 11.083 dem jüdischen Glauben an – also knapp zwei Prozent der Gesamtbevölkerung. Eine große Zahl jüdischer Künstler, Schriftsteller, Wissenschaftler, Kaufleute und Politiker bereicherte das kulturelle Leben und trug entscheidend zum internationalen Ruf Münchens bei. Persönlichkeiten wie Otto Bernheimer, Kurt Eisner, Lion Feuchtwanger, Hermann Levi, Max Reinhardt, Julius Spanier, Bruno Walter und viele andere mehr lebten und wirkten in der Stadt.

Doch bereits in den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts begann das Leben für Juden schwieriger zu werden. Die Spannungen nahmen zu, es kam zu rücksichtslosen Ausweisungen polnischstämmiger Juden. Die Trupps der SA organisierten Übergriffe gegen jüdische Geschäfte und Personen. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 begannen massive, staatlich verordnete Repressionen, die später in den Nürnberger Rassegesetzen mündeten und der Vernichtung der Juden Europas den Weg bereiteten. 1936 hatte die jüdische Gemeinde noch 9.000 Mitglieder, zwei Jahre später war die Zahl bereits um die Hälfte gesunken. In ihrer Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Hauptsynagoge an der Herzog-Max-Straße am 5. September 1937 sah sich die Israelitische Kultusgemeinde zu den Worten veranlasst: „Die 50. Wiederkehr dieses Tages festlich zu begehen, ist heute nicht die Zeit.“ Kaum ein Jahr später wurde das Symbol der Präsenz der Juden in München zerstört. Adolf Hitler persönlich gab am 7. Juni 1938 den Befehl, die Hauptsynagoge abzubrechen.

Bereits am Morgen des 9. Juni 1938 wurde mit den Arbeiten begonnen. „Ein Schandfleck verschwindet“, kommentierte das Propagandablatt „Der Stürmer“ hämisch die Zerstörung der Hauptsynagoge, die „aus verkehrstechnischen Gründen“ einem Parkplatz weichen musste. Die zum Synagogenkomplex gehörenden Gebäude sollten ursprünglich ebenfalls abgebrochen werden, wurden dann jedoch von der SS übernommen und ausgerechnet vom „Lebensborn e.V.“ genutzt.

Diffamierung, Vertreibung, Deportation und Vernichtung

Die „Reichspogromnacht“ am 9. November 1938 nahm ihren Anfang mit einer Hetzrede von Joseph Goebbels im Alten Rathaus in München. Die kleinere orthodoxe Synagoge „Ohel Jakob“ an der Herzog-Rudolf-Straße brannte aus, die erst 1931 eingeweihte Synagoge in der Reichenbachstraße wurde aufgrund der dichten Bebauung des umliegenden Gärtnerplatzviertels nicht in Brand gesteckt, dafür jedoch ihr Innenraum völlig verwüstet. Es folgten Jahre der Diffamierung, Vertreibung, Deportation und Vernichtung; die verbliebene Gemeindeverwaltung zog bis in die frühen Vierzigerjahre in einen Hinterhofbau in der Lindwurmstraße. Im Jahr 1941 wurde die IKG zwangsweise aufgelöst und hörte bis zum Kriegsende auch de facto zu existieren auf.

Nach der Kapitulation Deutschlands und dem Kriegsende kehrte das jüdische Leben in die vormalige „Hauptstadt der Bewegung“ zurück. München war nun Transitpunkt für viele Tausend Juden und andere Verfolgte des Nazi-Regimes, kollektiv als „Displaced Persons“ oder DPs bezeichnet. Die DPs waren aus Konzentrationslagern befreit worden oder flohen aus Osteuropa. Für die meisten war München nur eine Durchgangsstation auf dem Weg ins Mandatsgebiet Palästina, in die USA, Kanada, Australien oder andere Auswanderungsziele. Dennoch war die am 15. Juli 1945 von einer Handvoll Überlebender neu gegründete Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG) bereits im März 1946 wieder auf rund 2.800 Mitglieder angewachsen.

Allmählich wurde auch München so wieder zur Heimat für Juden. Die IKG konnte am 20. Mai 1947 die wiederhergestellte Synagoge in der Reichenbachstraße 27 einweihen. Bis zur Eröffnung des neuen Jüdischen Zentrums am St.-Jakobs-Platz befand sich hier der Sitz der IKG. Bis Ende der Achtzigerjahre stieg die Mitgliederzahl der Jüdischen Gemeinde wieder auf rund 4.000. Zur Jahrtausendwende verdoppelte die Gemeinde die Zahl ihrer Mitglieder auf knapp 8.000 – derzeit zählt die IKG ca. 9.500 Mitglieder.

Neue alte Heimat am St.-Jakobs-Platz

Am 9. November 2006 wurde die neue Münchner Hauptsynagoge Ohel Jakob am St.-Jakobs-Platz eingeweiht. Wenig später wurde das direkt angrenzende Gemeindehaus eröffnet, in dem sich heute der Sitz der Kultusgemeinde befindet. Für das urbane, kulturelle und gesellschaftliche Leben der Stadt wie für die Gemeinde selbst war die Errichtung des neuen Jüdischen Zentrums, bestehend aus Hauptsynagoge, Gemeindezentrum und (städtischem) Jüdischem Museum, ein Impuls von historischer Bedeutung.

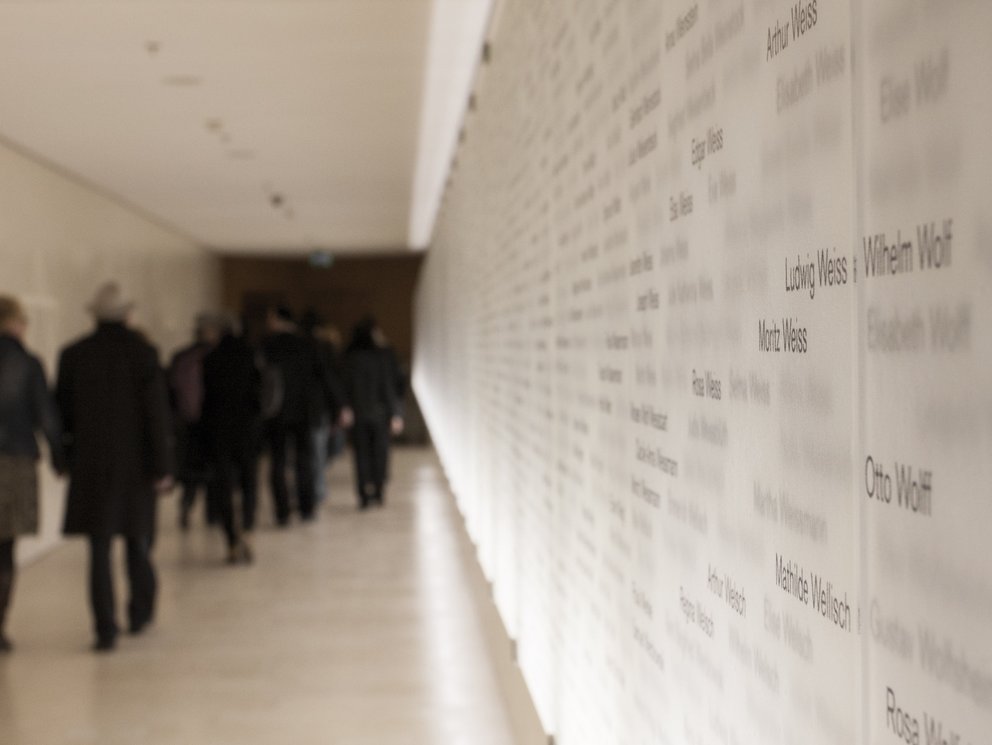

Ein Gang der Erinnerung, der unterirdisch das Gemeindehaus mit der Hauptsynagoge verbindet, ist ein Ort des Gedenkens an rund 4.500 Münchner jüdischen Glaubens, die zwischen 1933 und 1945 in München Opfer der Nationalsozialisten wurden. Der Bau des Jüdischen Zentrums inmitten der Stadt hat dem jüdischen Leben in München wieder den Stellenwert gegeben, den es vor seiner Vernichtung hatte.

Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern K.d.ö.R