Erinnerungskultur

Verfolgung ist seit Jahrhunderten eine existenzielle Erfahrung von Jüdinnen und Juden. Vor diesem Hintergrund wurde im späten 19. Jahrhundert das – innerhalb des Judentums umstrittene – Konzept des Zionismus entwickelt, das Palästina als Heimat der Judenheit propagiert. Diese mit dem Namen Theodor Herzl untrennbar verbundene Idee wurde am 14. Mai 1948 mit der Staatsgründung Israels Wirklichkeit. Die seit Beginn des 20. Jahrhunderts stets steigende Zuwanderung von Juden in dieses Land, das bis 1922 Teil des Osmanischen Reiches war, dann vom Völkerbund dem Vereinigten Königreich als Mandatsgebiet übertragen wurde, ging in Wellen vor sich: In Phasen besonderer Verfolgung und Bedrohung von Juden in Europa und der arabischen Welt stiegen die Zuwanderungszahlen. Mit dem Holocaust wurde Palästina und dann Israel endgültig zu jenem Staat, der den Juden der Welt bis heute Heimat und Sicherheit verspricht.

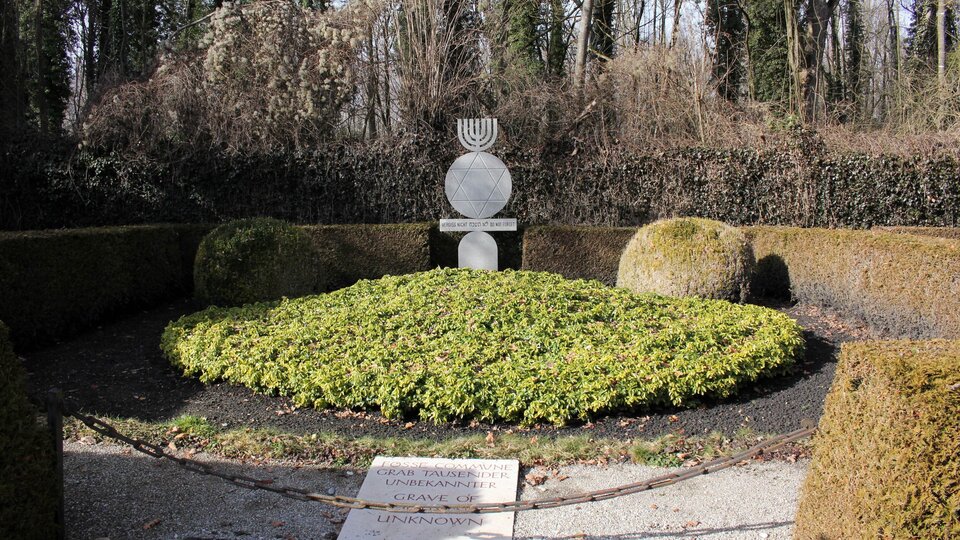

Die Erinnerung an Zeiten, in denen Juden in ihrem Leben und ihrer Existenz bedroht waren, prägt von Anfang an das israelische Gemeinwesen, im Gedenken an die Opfer und gleichzeitig im Bewusstsein, der Gefahr standgehalten zu haben und ihr standhalten zu müssen. In diesem Kontext stehen auch Erinnerungsorte in Bayern, die Ereignisse thematisieren, bei denen Juden bzw. Israelis Opfer von Angriffen wurden. Diese Erinnerungsorte gehören zum Grundbestand der freundschaftlichen bayerisch-israelischen Beziehungen.