Jüdische Gemeinden in Bayern

IKG Regensburg

Die IKG Regensburg blickt auf eine lange Geschichte zurück. Seit ihrer Neugründung im Jahr 1950 bietet sie nicht nur ihren Mitgliedern ein abwechslungsreiches Programm an, sondern engagiert sich auch stark für das gesellschaftliche Leben in Regensburg.

Die israelitische Kultusgemeinde in Regensburg wurde am 01. August 1950 neu gegründet. Wenngleich anfänglich die Mitgliederzahl der Gemeinde relativ gering war, so gelang es diesen engagierten Mitgliedern doch, in Regensburg wieder ein lebendiges jüdisches Leben zu entfalten.

Bis heute bietet die Gemeinde regelmäßige Gottesdienste, Religionsunterricht für ihre schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen, Deutsch- und Hebräischkurse für die Zuwanderer, und selbstverständlich unterhält sie den alten Friedhof an der Schillerstraße, der seit 1822 existiert, sowie die beiden neueren Friedhöfe.

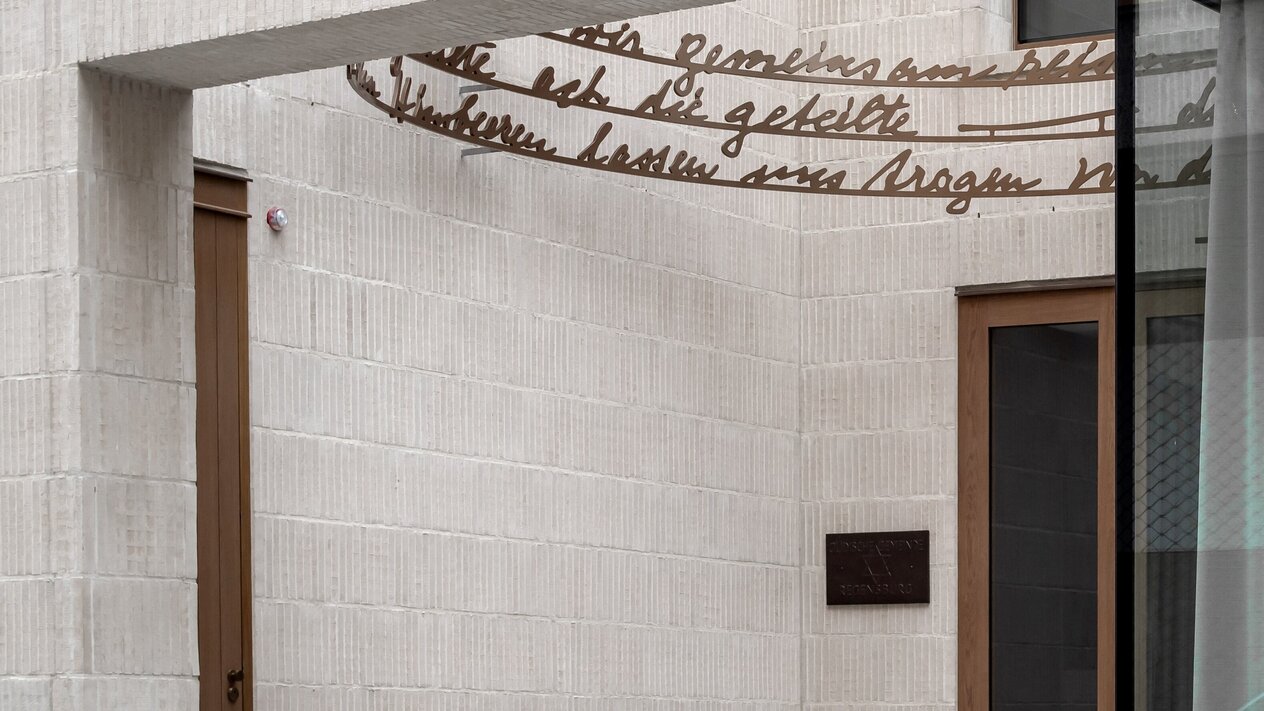

Nachdem die Synagoge durch die Nationalsozialisten 1938 zerstört worden war, verfügte die Gemeinde über viele Jahrzehnte über kein eigenes Gotteshaus.

Erst im Februar 2019 konnte endlich eine neue Synagoge zusammen mit einem neu gestalteten Gemeindezentrum im Herzen der Stadt an der Stelle der ehemaligen Synagoge eröffnet werden. Zahlreiche kulturelle Veranstaltungen wie Ausstellungen, Lesungen, Buchpräsentationen, Theateraufführungen und Konzerte bieten den Gemeindemitgliedern und Interessierten regelmäßig ein abwechslungsreiches Programm.

Bereits um das Jahr 1000 waren jüdische Bürger in Regensburg fester Teil der Stadtbevölkerung. Sie waren als Händler und Finanziers integriert. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich diese Akzeptanz - mit Ausnahmen – in Misstrauen und Unmut. Nach zahlreichen Prozessen, aber auch Pogromen gipfelte diese Entwicklung in der Vertreibung der Juden 1519.

Vgl. Hoch- und Spätmittelalter – Ein zerbrechliches Gleichgewicht – Jüdische Gemeinde Regensburg

Die zunehmende Entfremdung im Spätmittelalter führte 1519 zur Vertreibung der Jüdinnen und Juden, denn mit dem Tod von Kaiser Maximilian I. verlor die jüdische Gemeinde ihren Schutzherren. Dieser Umstand bot Stadtrat und Bürgerschaft die Gelegenheit, sich der Juden zu entledigen, sie zu vertreiben, ihren Friedhof zu schänden und ihre Synagoge zu zerstören.

Vgl. 1519 – Zerstörung und Vertreibung – Jüdische Gemeinde Regensburg

Erst im 17. Jahrhundert entwickelte sich allmählich wieder jüdisches Leben in Regensburg: 1663 – nach der Einrichtung des Immerwährenden Reichstags –siedelten sich auf dem Freihof der Reichserbmarschälle von Pappenheim einige jüdische Familien an, deren rechtliche Lage jedoch prekär und deren Leben von vielen Einschränkungen betroffen war.

Nach der Säkularisation 1803 konnten Juden unter dem Kurfürsten Carl Theodor von Dalberg (reg. 1803-1810) gegen eine Schutzgebühr von 50 Gulden das „Kleine Bürgerrecht" erwerben und unter der Voraussetzung, über ein beachtliches Grundvermögens zu verfügen, Grundstücke erwerben. Nur sehr wenigen der sich ansiedelnden Juden gelang es, auch eine Erlaubnis für Bankiers- und Kommissionsgeschäfte im In- und Ausland zu erhalten.

Mit dem Judenedikt von 1813 unter König Maximilian I. Joseph setzte endlich die Emanzipation der Jüdinnen und Juden in Bayern ein: Die jüdische Bevölkerung des Königreichs sollte nun eine gleichberechtigte Rechtssicherheit genießen und in der Religionsausübung frei sein. Erstmals konnten sie die bayerische Staatsangehörigkeit erwerben und sollten dafür deutsche Familiennamen annehmen. Allerdings beinhaltete das Edikt auch die Vergabe von Matrikelstellen, wodurch die Anzahl der möglichen jüdischen Haushalte pro Ort geregelt wurden. In Regensburg duften demnach nur 17 Matrikel vergeben werden, zuzüglich weiterer 15 Familien mit großer wirtschaftlicher Bedeutung für die kommunale Wirtschaft. Für die Regensburger Juden bedeutete diese Regelung streng genommen den Verzicht von Friedhof und Synagoge, denn erst ab 50 Haushalten durften diese errichtet werden. Trotzdem genehmigte die Kreisregierung die Anlage eines Friedhofs. Nach längerer Suche konnte ein Grundstück hinter der Schießstätte (Schillerstraße 29) für 110 Gulden angekauft werden. Die Kosten für den Grundstückskauf und die Arbeiten zur Erstellung des Friedhofs wurde durch Spenden der jüdischen Gemeinde finanziert und im November 1822 eingeweiht.

Weitere wichtige Neuerungen für die jüdische Gemeinde in Regensburg war 1832 die Errichtung einer jüdischen Volksschule, in der die Kinder von Anfang an in deutscher und hebräischer Sprache unterrichtet wurden. Zudem wurde in dieser Zeit ein koscheres Schlachthaus im Untergeschoss sowie eine Synagoge eingerichtet, die bis ins Jahr 1907 genutzt wurde.

Vgl. Regensburg (Gemeinde) - Jüdisches Leben in Bayern :: Haus der Bayerischen Geschichte

Ein langer Weg – Emanzipation und Wachstum – Jüdische Gemeinde Regensburg

Mit der Möglichkeit zur freien Wohnortwahl wuchs ab 1861 die Gemeinde deutlich an. Im Jahr 1880 gehörten ihr 675 Männer, Frauen und Kinder an. Das Leben war im Wesentlichen von einem guten nachbarschaftlichen Verhältnis zwischen Christen und Juden geprägt, sodass es auch ein Miteinander zwischen den religiösen Gemeinschaften gab.

Das Regensburger Rabbinat wurde zum Distriktsrabbinat erhoben, zuständig für die 1897 gegründete IKG in Straubing und die nicht gemeindlich organisierten Juden in Landshut und Passau.

Erfolgreiche jüdische Unternehmer nahmen sehr bald eine führende Rolle ein und engagierten sich nicht nur für das kulturell-gesellschaftliche Leben, sondern auch karitativ.

Während des Ersten Weltkriegs unterstützten Mitglieder der jüdischen Gemeinde die Stadt nicht nur mit Spenden, auch 53 jüdische Regensburger meldeten sich freiwillig für den Kriegsdienst, bei dem elf ihr Leben verloren.

Auch in der Zeit der Weimarer Republik fühlten sich die Jüdinnen und Juden gut in die Stadtgesellschaft integriert, wenngleich es vereinzelt zu antisemitischen Vorfällen kam.

Doch bereits im März des Jahres 1933 begann die nationalsozialistische Verfolgung jüdischer Bürger, die entweder die in Massenverhaftungen in „Schutzhaft“ genommen wurden, wie der Likörproduzent Albert Binswanger, teils aber auch ermordet, wie etwa der später tot aufgefundene Kaufmann Otto Selz. Ab dem 1. April folgte dann ein systematischer Boykott jüdischer Geschäfte, verbunden mit Schmähungen und Ausgenzungen, was zu spürbarer Abwanderung und Auswanderung führte. Ihre Verschleppung und Deportation in den frühen 40er Jahren haben die meisten Regensburger Juden nicht überlebt. Heute erinnert am Donauufer gegenüber dem ehemaligen Gasthaus „Colosseum“ ein Gedenkstein an KZ-Häftlinge, die in diesem Gebäude einquartiert waren, um nach Luftangriffen am Regensburger Bahnhof in lebensgefährlicher Arbeit Schutt und Trümmer wegzuräumen.

Vgl. Regensburg (Gemeinde) - Jüdisches Leben in Bayern :: Haus der Bayerischen Geschichte

Anfang des 20. Jahrhunderts – Eine Blütezeit – Jüdische Gemeinde Regensburg

Nationalsozialismus – Das dunkelste Kapitel – Jüdische Gemeinde Regensburg

Nach dem nationalsozialistischen Terror und der Befreiung der Konzentrationslager durch die Verbände der Alliierten fanden sich in Regensburg zahlreiche Überlebende ein. Da Regensburg im Krieg relativ wenig zerstört wurde, stand in der Stadt vergleichsweise viel Wohnraum zur Verfügung, weshalb die Stadt für viele Displaced Persons (DPs) einen Zufluchtsort bot. In Regensburg mündeten auch viele Verkehrswege, die die von Osten kommenden DPs nutzen konnten. In der Nachkriegszeit lebten kurzzeitig mehr als 6.000 DPs in der Stadt. Die UNRRA, eine Hilfsorganisation der Vereinten Nationen, kümmerte sich um die Menschen und sorgte für ihre Unterbringung. Zudem wurden die Jüdinnen und Juden von der sich bereits im Mai 1945 gegründeten Jewish Community unterstützt, die u. a. ihre Registrierung übernahm, sodass Hilfsorganisationen besser für die Menschen sorgen konnten.

Die meisten der Jüdinnen und Juden verließen Regensburg aber wieder und wanderten vor allem nach der Staatsgründung Israels (14. Mail 1948) dorthin aus.

Dennoch gelang es, die sich auflösende Jewish Community der DPs zum 01. August 1950 durch die Neugründung einer jüdischen Gemeinde in Regensburg zu ersetzen. Sie schloss sich 1951 dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden an und ist bis heute ein Teil davon.

1968/69 konnte auf dem Boden der zerstörten großen Synagoge ein Mehrzwecksaal errichtet werden, der auch dem Gebet diente.

Die durch Überalterung starke geschrumpfte Gemeinde wuchs mit der großen Zuwanderung aus den ehemaligen GUS-Staaten stark an und konnte so auf eine Mitgliederzahl von mehr als 1.000 Personen ansteigen.

Vgl. Regensburg (Gemeinde) - Jüdisches Leben in Bayern :: Haus der Bayerischen Geschichte

Regensburg (Gemeinde) - Jüdisches Leben in Bayern :: Haus der Bayerischen Geschichte

Von 1950 bis heute – Eine lebendige Gemeinde – Jüdische Gemeinde Regensburg

Israelitische Kultusgemeinde Regensburg