Jüdische Gemeinden in Bayern

IKG Amberg

Bereits im 11. Jahrhundert lebten Jüdinnen und Juden in und um Amberg herum. Die kleine Gemeinde konnte sich 1945 neu gründen und besteht heute aus ca. 130 Mitgliedern.

Gemeinschaft und Tradition

Die Israelitische Kultusgemeinde Amberg pflegt ein lebendiges Gemeindeleben. Regelmäßige Schabbatfeiern mit gemeinsamem Gebet, Gesang und koscherem Essen stärken den Zusammenhalt. An allen jüdischen Feiertagen werden feierliche Gottesdienste und Feste organisiert. Zudem wird Religionsunterricht für jüdische Schülerinnen und Schüler angeboten, Jugendtreffen werden organisiert, es finden wöchentliche Seniorennachmittage mit gemeinsamem koscherem Mittagessen statt sowie jährlich eine Gemeindereise.

Bildung und interkultureller Dialog

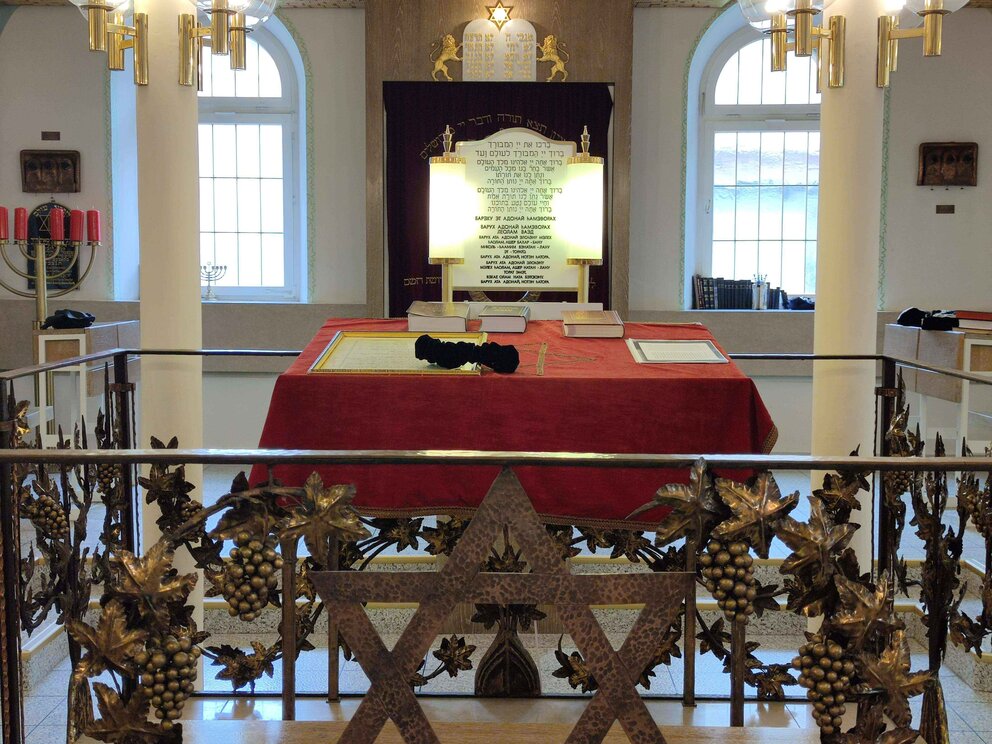

Die Gemeinde engagiert sich aktiv in der Bildungsarbeit und im interkulturellen Austausch. Sie bietet Workshops zur politischen Bildung für Schulklassen an, die sich mit den Themen Antisemitismus, Toleranz und Demokratie befassen. Zudem erhalten Besuchergruppen in den regelmäßig stattfindenden Synagogenführungen Einblicke in das jüdische Leben in Amberg. Unterschiedliche Gedenkveranstaltungen, Vorträge und Diskussionsrunden fördern zudem das Verständnis und die Begegnung zwischen verschiedenen Kulturen.

Geschichte und Wiederaufbau

Seit 1896 ist die Synagoge in der Salzgasse das Zentrum jüdischen Lebens in Amberg. Nach den schweren Jahren der Verfolgung im Dritten Reich wurde die Gemeinde nach dem Krieg zunächst wiederbelebt, bevor viele Mitglieder in den 1950er Jahren abwanderten.

Mit der Einwanderung jüdischer Familien aus den GUS-Staaten in den 1990er Jahren erlebte die Gemeinde erneut einen Aufschwung. Heute bietet sie wieder ein aktives Gemeindeleben mit Gottesdiensten, Kulturveranstaltungen und Bildungsangeboten.

Die Geschichte der jüdischen Gemeinde Amberg

Nach der Vertreibung der Juden 1391 aus der Pfalz am Rhein und der bayerischen Pfalz war es Juden für rund 470 Jahre verboten, in den pfälzischen Ländern zu siedeln. Erst mit der Aufhebung des sogenannten Matrikelparagraphen 1861 wurde ihnen dies wieder erlaubt.

Die ersten Juden, die sich nach der Aufhebung des Verbots in Amberg ansiedelten, kamen aus dem benachbarten Sulzbach. Sie betätigten sich überwiegend als Händler und gründeten 1894 eine Gemeinde. 1896 konnte die Gemeinde, mit großzügiger Unterstützung von Baronin Clara von Hirsch auf Gereuth, zwei Häuser in der Salzgasse kaufen. Dort wurden eine Synagoge und drei Wohnungen eingerichtet. Zu diesem Zeitpunkt zählte die Gemeinde 100 Mitglieder und gehörte zu den ärmsten Gemeinden Bayerns.

Bis Ende des Ersten Weltkriegs war Antisemitismus in Amberg kaum ein Thema. Zu Beginn der 1920er Jahre etablierte er sich jedoch in bürgerlichen Kreisen, häufig bei Konkurrenten jüdischer Händler. Der Höhepunkt wurde 1931 mit der Eröffnung des Kaufhauses ERWEGE erreicht, das besonders von Arbeitern und Bauern unterstützt wurde, da es günstige Waren anbot.

Verglichen mit der Oberpfalz und dem restlichen Bayern waren die Nationalsozialisten bei den Wahlen in Amberg weniger erfolgreich, dennoch waren die Juden in Amberg nicht sicher. 1933 lebten in Amberg noch 83 Bürger jüdischer Abstammung. Auch Amberg war von den Maßnahmen, die von den Nationalsozialisten gegen die Juden erlassen wurden, betroffen, jedoch wurden sie zunächst nicht so rigide umgesetzt wie an anderen Orten. Dies belegen z. B. die bis 1937 gestiegenen Umsatzzahlen und Gewinne jüdischer Geschäfte, die trotz angeordnetem Boykott erzielt werden konnten. Im Novemberprogrom (9./10.11.1938) wurden in Amberg keine jüdischen Geschäfte zerstört. Jedoch zertrümmerten und verbrannten die Amberger Nationalsozialisten die Inneneinrichtung der Synagoge und verhafteten fast alle jüdischen Bürger. Während die Frauen in der folgenden Nacht wieder freigelassen wurden, inhaftierte man die Männer im Konzentrationslager Dachau, aus dem sie erst nach einigen Wochen wieder entlassen wurden. Jüdische Geschäfte und Privathäuser wurden in den folgenden Monaten „arisiert“, und die Synagoge und später auch der jüdische Friedhof gingen in den Besitz der Stadt Amberg über. Im Sommer 1939 bestand die Kultusgemeinde Amberg nur noch aus rund 20 Mitgliedern. Viele jüdische Amberger waren damals bereits in die USA und nach Argentinien ausgewandert oder in andere Städte umgezogen. Am 2. April und am 22. Mai 1942 erfolgte die Deportation der letzten, in Amberg verbliebenen jüdischen Mitbürger. Sie wurden über Regensburg in das Vernichtungslager Piaski in Polen und nach Theresienstadt verschleppt und ermordet. Als einzige Überlebende kehrte Klara Lorsch († 1953) schwerkrank nach dem Krieg aus Theresienstadt zurück nach Amberg.

Quellen: IKG Amberg und Amberg (Gemeinde) - Jüdisches Leben in Bayern: Haus der Bayerischen Geschichte

Mit den Displaced Persons (DPs) kam nach Kriegsende wieder Leben in die Gemeinde. Rabbiner Natan Zanger war der „Motor“ der Gemeinde, sorgte für Wohnraum, koscheres Essen, eine Mikwe und kulturelles Leben für etwa 500 Juden, meist polnischer Abstammung. Der Niedergang dieser Gemeinde begann mit Öffnung der Grenzen von Palästina und den USA, in den 1950er Jahren war die Gemeinde kaum noch lebensfähig.

Mit Öffnung der Grenzen kamen ab 1991 die sogenannten „Kontingentjuden” aus den GUS-Staaten. Obwohl viele bereits wieder in Großstädte abgewandert sind, bilden diese heute das Rückgrat der Amberger Gemeinde. Betreut wird diese seit 2013 von Rabbiner Elias Dray, einem gebürtigen Amberger. Neben der Abhaltung von Gottesdiensten und der Gestaltung religiöser Feste, erteilt der Rabbiner auch Hebräischunterricht und bereichert das Gemeindeleben mit kulturellen Angeboten.

Israelitische Kultusgemeinde Amberg